※この記事は2016年10月31日にTechTargetジャパンに掲載されたものです。(http://techtarget.itmedia.co.jp/tt/news/1610/31/news04.html)

各種業務の効率化の現状

各種業務の効率化は、企業経営における永遠の課題の1つである。その成果は企業の競争力に直結し、努力が不十分な場合には市場から退場を命じられることとなる。そこで、これまであらゆる企業が、経営資源の有効活用に各社各様のアプローチで取り組んできた。

企業活動が活発化する中で、日本企業の弱点も明らかになってきた。それが、先進諸国の中で、ホワイトカラーの業務効率(業務生産性)が明らかに低いことだ。つまり、経営資源の1つである人のオフィスでの活用に後れを取っているわけだ。

もっとも、日本企業もホワイトカラーの生産性向上に手をこまねいていたわけではない。経営者は、OA(オフィスオートメーション)を皮切りに、ITによるオフィス業務の効率化に向け、各種システム整備に多額の予算を費やしてきた。

にもかかわらず、日本企業のホワイトカラーの生産性が依然として低いのはなぜか。本稿では、その疑問を解き明かすとともに、日本の名だたる経営者が注目する日本企業の生産性向上に向けた具体的な手法について探る。

ホワイトカラーの業務効率が低い理由とは?

日本企業の強みは、モノづくりでの高い生産管理能力にあると言っていいだろう。その本質は、QCD(品質、コスト、納期)を適切に管理し、PDCAサイクルを回し続けることにある。

一番の成功例が、必要なモノを必要な時に調達する手法を確立することで、不要な在庫を持つことなく運転資金を抑え、多品種少量生産を実現した自動車メーカーのトヨタ生産方式である。

対して、オフィスでの業務効率化が進みにくい理由。そこでまず挙げられるのが、多様な業務が、属人的で処理プロセスが見えず、また役割分担があいまいな状態になっていることだ。

例えば営業部門だけを見ても商談の開始からクロージングまでには、訪問前の情報収集や提案書/見積書の作成、上長とのミーティング、工場への納期確認など、多様なプロセスを経ることになる。

社内での横の連携が求められる財務や人事などの管理部門でもそれは同様だ。「そこで問題となるのが、業務の多さから個々にどれほど時間を費やしているのか非常に把握しにくくなっていることです」と指摘するのは、システム科学で代表取締役社長を務める石橋博史氏である。

「また、効率性を計る指標も部門ごとに異なります。そのために、全社をまたがる一貫した効率化の手法が存在しなかったことが、改善を阻む“壁”となっています」(石橋氏) さらに、日本企業では職務権限が曖昧なことも多く、そのことに起因する意思決定の遅れも業務から効率化を削ぐ一因になっていたという。

3つのチャートで現場業務を明らかに

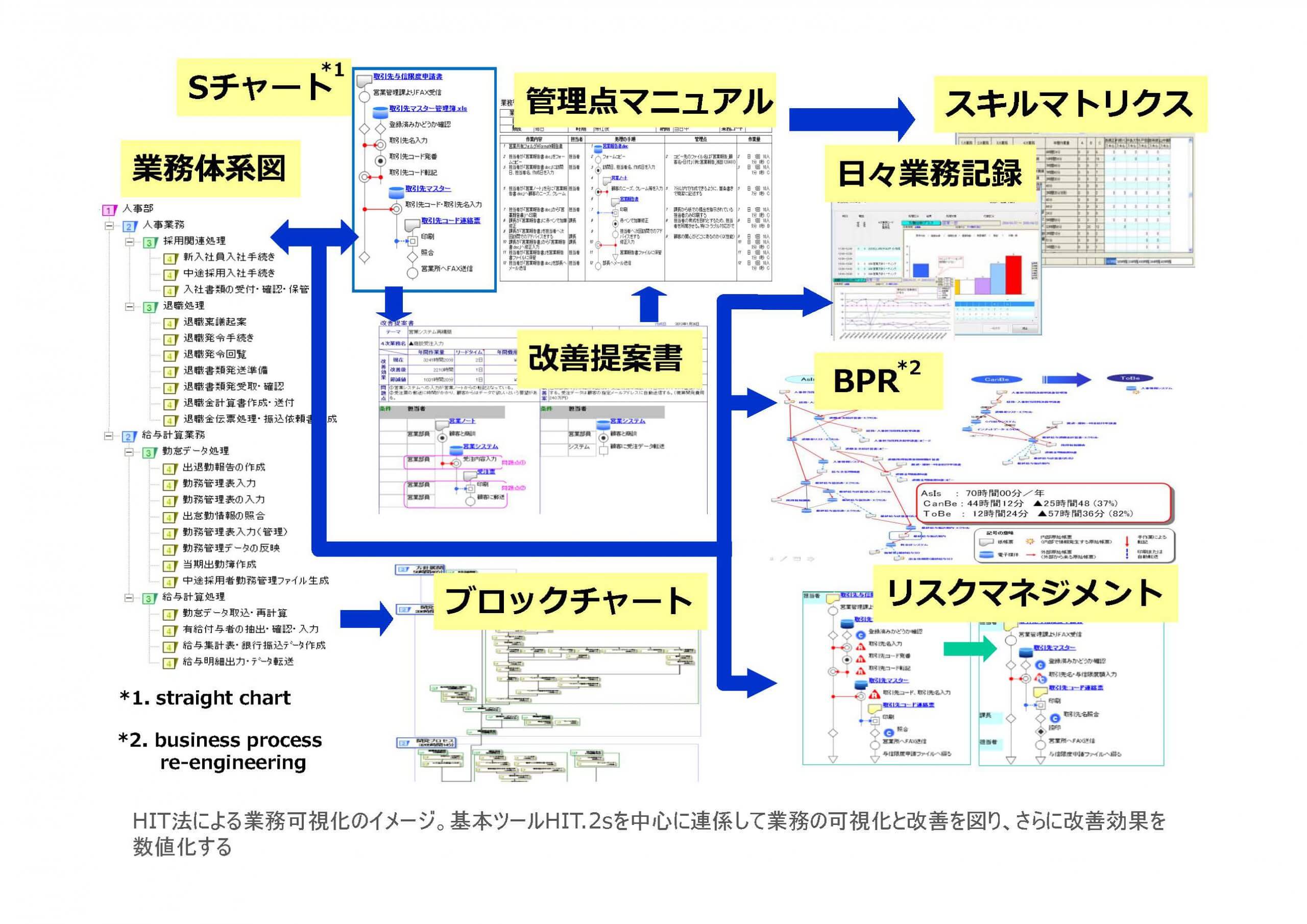

この状況を改善するための秘策。それが、ホワイトカラーの革新活動を通じた短期間での経営最適化を支援するシステム科学の独自技法「HIT法」(Human resource & Intelligence Technology)である。その一番の特徴は徹底的な全社業務の可視化を通じ、業務改善のサイクルを回し続ける点にある。

その出発点は、全社員が、自身のあらゆる担当業務の手順と、その業務に費やしている時間を専用ツールに入力することである。この取り組みを通じて、専用ツールが、細かな粒度で業務プロセスを表す現した「Sチャート」、管理職向けの部門の業務の流れを表す現した「Bチャート」、経営層向けの全社の業務の流れを表す「Mチャート」という3種類のチャートを自動作成する。

この3種のチャートは互いに連係しており、個々の業務をたどることで、誰が(どの部署が)、何を、何の目的で、どれほどの時間をかけて行っているかが明らかとなる。併せて、業務の生産性を時間という切り口から把握することも可能となり、経営者と管理職と担当者が同一の目線で全社共有できる、業務改善に取り組むための指針を獲得できる。

その上で、HIT法では、可視化された業務プロセスを基に、無駄な仕事の排除を促す。「チャートによる社員の業務可視化を通じ、必然的に業務の無駄も見えてきます。その改善を通じて効率を高めつつ、効率化で稼いだ時間を新たな業務改善活動に振り分けることで、さらなる効率向上を目指すわけです」(石橋氏)

石橋氏によると、最初の可視化段階で取り除ける無駄な仕事は、全体の15~20%以上にもなるという。約5分の1の仕事量を削減できるインパクトは、コストや人材活用の面で決して小さくない。

管理職および専門職などの“その人”でしか行えない仕事は約2割

これらの活動を通じて、個々の管理職や担当者の職責や権限も明確化され、迅速な意思決定の仕組みが整備されるが、HIT法で注目すべきなのは、可視化された業務を基に、“その人”でなければ行えない仕事を洗い出すことで、その人に付いていた業務の改善を進められることだ。

「ほとんどの場合、個人に依存する業務の割合は2割ほどしかありません。言い換えれば、残る8割はルーティンワークであり、誰に任せても業務は回ります。このことが理解できれば、職責が高く多忙な社員の負荷を軽減するための策は明らかでしょう。つまりは、社員教育によってルーティンワークを任せられる人材を育成し、柔軟に仕事を支援できる環境を整えれば良いわけです。担当者の業務は、例外を除き100%ルーティンワークへしていくのです」。石橋氏はこう力を込める。

HIT法のメリットは、これ以外にも多岐にわたる。例えば、業務プロセスに潜むリスクを特定でき、事前に対策を講じることができるのもその1つ。業務不良の再発や内部不正は経営者にとって悩ましい問題だが、業務フローと、そこで扱う情報、人手の介在の有無によって、リスクの大きさを推し測ることが可能だ。

二人三脚でホワイトカラーの生産性向上を支援

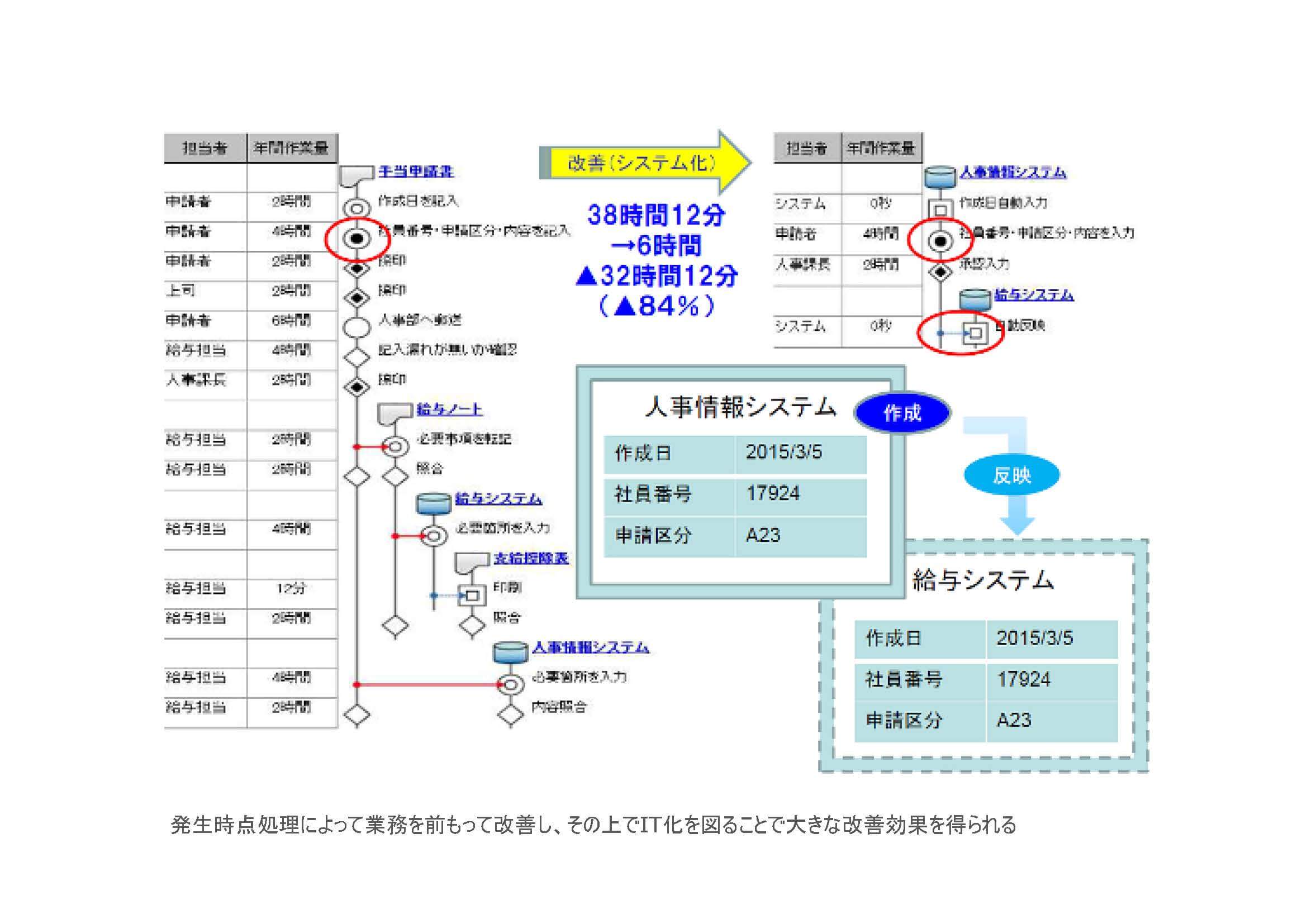

効率向上に加え、リスク削減に向けた情報管理の手法も用意されている。そこでの基本は「廃止」と「発生時点処理」の2つ。各種書類の中には、過去の業務見直しなどの結果、作成する意味がなくなったものも少なからず存在する。また手書きの申請などでは、最終的に手作業でクライアントPCに入力されるが、不良の再発や不正が発生する危険性が高いのは、こうした人手による処理だ。

この点を踏まえ、HIT法では情報の「作成」、上長による「押印」を、最終的には1回で完結できるフローの自働化を目指す。この取り組みに容易に乗り出せるのも、チャートによって書類やデータの在りか、活用法が網羅的に把握できているからこそ。また社内で利用するインプット、アウトプットの帳票も明確になることで、システム化を進める場合のデータベース設計も格段に容易になるというメリットもある。

業務の効率化をうたうコンサルティングサービスは既に幾つも存在する。それらに対するHIT法の一番の差別化点は、人材育成型の「カウンセル」活動であることだ。業務改革は場合によって、現場とトップとの間で意識の乖離(かいり)を生むこともある。対して、HIT法では、現場担当者に対する活動の狙いの説明を皮切りに、分析法や改善法などを同社の現場を支援するスタッフと協働して体験させ、トップダウンとボトムアップとの組み合わせによる現場発の改善を後押しする。

「われわれのサービスは、調査・報告型の他社のものとは一線を画します。顧客の立場に立ち、改善活動を共同で進め、自発的な改善につなげることがわれわれのサービスの狙いとするところ。そのために現場視点での支援を徹底的に行って、いち早く自立できる体制をつくる進め方を取ります」(石橋氏)

システム科学は「チャート作成システムおよび業務プロセス可視化法」で特許を取得。HIT法は同社ならではの知的資産の集約と呼ぶべきサービスといえる。なお、同サービスで最初の成果を上げるまでに要する期間は、多くの場合、約3カ月から6カ月ほどである。

既存業務の見直しこそIT投資の成功の近道

業務効率の向上に向け、ITの活用は極めて効果的だ。しかし「従来のシステム化では、既存のビジネスプロセスを深く理解することなく進められたことで、業務の無駄が残っていることもしばしばでした。費用対効果を高めるためには、HIT法などによる業務改善まで踏み込んだシステム化が不可欠なのです」と石橋氏。

システム開発にHIT法を活用することで、大きな成果を上げた企業も少なくない。その1社が、80億円の売り上げ規模を誇る製鋼会社である。同社では、受注から出荷までのシステムと購買システムの再構築に向けHIT法に着目。その利用を通じ、出荷指示のパターンが3つも併存することを突き止めた。 この3パターンの業務を標準化することにより、システム化の範囲を最小限に食い止め 、システム投資の大幅減を実現したのだという。

「HIT法はパッケージの導入に当たってのフィット&ギャップ分析にも大いに活用を見込めます。これにより、機能不足に起因する追加開発や、逆に余剰機能に無駄なコストを費やすリスクを格段に低減できるわけです」(石橋氏) HIT法の導入は社員の業務負荷の軽減に直結し、また、各種ツールの使い勝手も高いことから、現場の理解が極めて得やすいという。ある企業では、6カ月間に1人当たり60件の改善提案があり、導入を決めた経営者自身が驚いたほど。「最初はやらされ感で始めた業務革新も、自身での提案が可能な点でやる気が引き出され、総じて前のめりで打ち込むようになるのです」(石橋氏)

その先にシステム科学が目指しているのが、社員がやりがいをもって仕事に打ち込める職場環境の実現である。 「HIT法は、効率化による人減らしの手法ではありません。本質は、無駄な仕事を省き、浮いた人手を競争力に直結する仕事に振り分けることです。その結果、仕事に大きな手応えを感じられるようになることで、現場には活力が生まれ、それがひいては、新たな成長の原動力となるわけです」(石橋氏)

経済活動のグローバル化により、他社との競争は激しさを増している。そうした中にあって、企業を構成する“人”の活力を創出し、競争力を底上げする手法として、HIT法に対する企業の関心は今後、さらに高まることとなりそうだ。